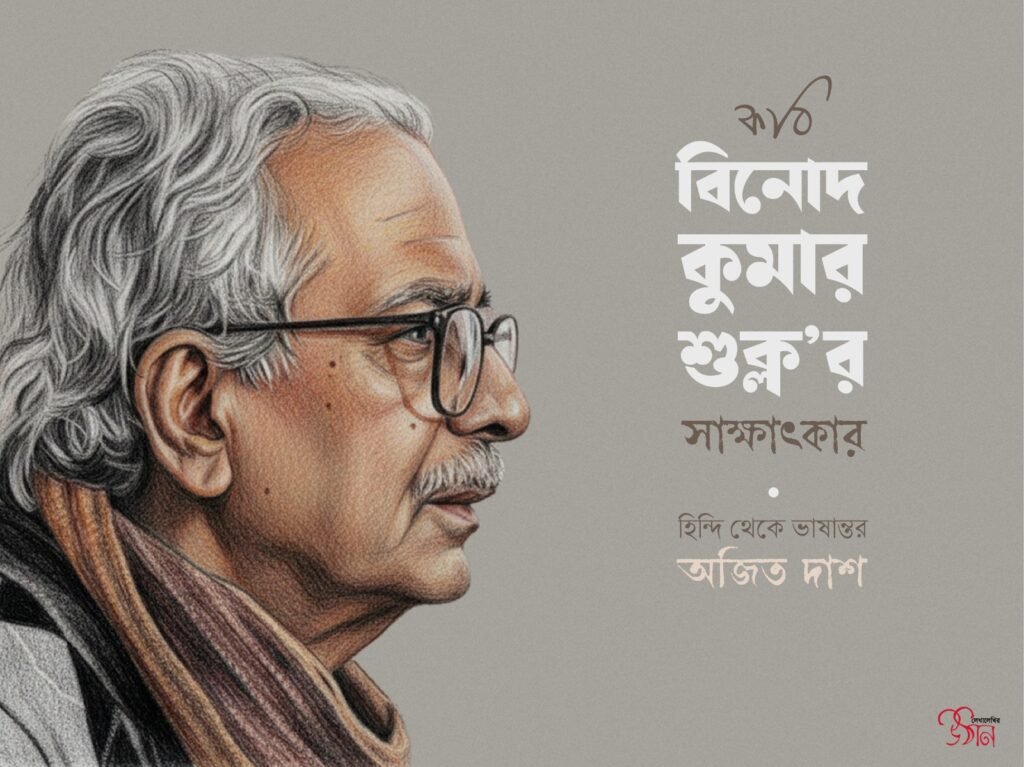

হিন্দি সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি বিনোদ কুমার শুক্ল প্রয়াত হয়েছেন ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫। ১৯৩৭ সালে জন্ম নেওয়া সহজিয়া ভাষা ও চেতনাবোধের এই কবির বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। এই কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তরুণ কবি, অভিনেতা ও নাট্যকার মানব কৌলের পাঠ করা একটি কবিতা শোনার মধ্যে দিয়ে। কবিতাটি ছিল-

হতাশ হয়ে এক ব্যক্তি বসে ছিল

আমি তাকে চিনতাম না

হতাশাকে চিনতাম

এজন্য আমি তার কাছে গেলাম

হাত বাড়িয়ে দিলাম

আমার হাত ধরে সে দাঁড়াল

সে আমাকে চিনত না

হাত বাড়িয়ে দেওয়াকে চিনত

আমরা দু’জন একসাথে চললাম

দু’জন দু’জনকে চিনতাম না

একসাথে চলাকে চিনতাম

পরবর্তীতে সময়ে কবির একগুচ্ছ কবিতা অনুবাদ করে ফেললেও কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। এই সাক্ষাৎকারটি কবি ও গদ্যকার অরুণ দেব সম্পাদিত হিন্দি সাহিত্যের সুপরিচিত অনলাইন সমালোচন ডট কমে অক্টোবর ১০, ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন মারাঠি ভাষার লেখক, এক্টিভিস্ট রবীন্দ্র রুক্মিণী পন্ধরীনাথ।– অজিত দাশ

বিনোদ জি, প্রণাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন। গতবার এই সাক্ষাৎটা হতে হতেও হলো না। এবার আমি জেদ ধরেছিলাম যে আপনার সঙ্গে দেখা করেই ছাড়ব। ই-মেইল মারফত কথা বলে কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না। আপনার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হবে, কিছু শুনতে পাব—এটাই হলো আসল কথা। আমি আগে ভাবতাম আপনার সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করব? হিন্দি সাহিত্যে আমার পড়াশোনা খুব সীমাবদ্ধ। আপনাকে পড়েছি এবং যা-ই পড়েছি তা নিয়ে মনে এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ কাজ করে। ছোটবেলায় রেণু জি-কে (ফণীশ্বর নাথ রেণু) পড়েছিলাম। তাঁকে পড়ার পর মনে যে অনুভূতির জন্ম হয়েছিল, আপনার কবিতা বা ‘দীওয়ার মেঁ এক খিড়কি রহতি থি’ পড়ার পর ঠিক তেমনই কিছু অনুভব করেছিলাম। আমি আমার তরুণ বন্ধুদের বলি, ‘দীওয়ার মেঁ খিড়কি’ পড়—যাতে ভালোবাসা কী, সেটা বুঝতে পারবে। যাই হোক, আমার সমস্যা হল আমি বিধিবদ্ধভাবে সাহিত্য পড়িনি। আমি সমালোচনার সংজ্ঞা জানি না। আপনার সমগ্র সাহিত্যকর্মও আমার পড়া নেই, আর আমাদের মারাঠি পত্রিকার পাঠকরা তো আপনার সাহিত্যের সঙ্গে আরও কম পরিচিত।তাই সম্পাদক হিসেবে আপনাকে কী প্রশ্ন করব, তা নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম। তারপর ভাবলাম, বর্তমান সময়কে নিয়ে একজন লেখক বা ব্যক্তি হিসেবে আমার মনে যে সব প্রশ্ন আছে, সেগুলোই আপনাকে জিজ্ঞেস করি। তারপর আলোচনার ধারা যেভাবে এগোয়, সেভাবেই চলুক।

আমার সমস্যা হলো, বর্তমান সময়ে আমার উপস্থিতি খুব সামান্য। আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার সময়টাও এখন আমার বার্ধক্যের মতোই। আমি ঘর থেকে বাইরে বেরোই না। মানুষের সঙ্গে আমার মেলামেশা কমে গেছে। আমি গুটিয়ে গেছি। এখন আমার পৃথিবী আমার বাড়ির আশেপাশে এবং বাড়ির ভেতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বারান্দার দোলনায় বসে আমি রাস্তার মানুষদের যাতায়াত দেখি। তাদের দেখে আমি তাদের জগতের কল্পনা করি। তাদের মধ্যে থাকে নারী, পুরুষ, স্কুলে যাওয়া এবং স্কুলে না যাওয়া শিশু। তাদের দেখেই আমি পৃথিবীর কথা কল্পনা করি। করোনার সময়ে এই পৃথিবী আরও বেশি গুটিয়ে গিয়েছিল। আমি রাস্তাকে পৃথিবী দেখার একটা ‘রঙ্গমঞ্চ’ বলে মনে করি। রাস্তার এই মানুষদের আসা-যাওয়া, তাদের অস্তিত্ব এবং তারা আমার কল্পনাকে যে ডানা মেলে ওড়ার রসদ দেয়—তা থেকেই আমি পৃথিবীর রূপ কল্পনা করি।

এই যে গুটিয়ে আসা আজকের দুনিয়া আপনি দেখছেন, আর যা আপনি আগে দেখেছেন, যাতে আপনার শিকড় মিশে আছে—সেই গ্রামের দুনিয়া, যা আদিবাসীদের খুব কাছের; আমরা কি তা থেকে খুব দূরে চলে এসেছি?

আমি কোনোদিনই খুব একটা ঘরছুট বা যাযাবর স্বভাবের মানুষ ছিলাম না। আমি খুব বেশি বাইরে বেরোইনি, আর যেহেতু আমি লেখালেখিতে ডুবে গিয়েছিলাম, তাই ভারতে এদিক-সেদিক যাওয়ার যেটুকু সুযোগ আমি পেয়েছি, তা কেবল লেখালেখির কারণেই। যেখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, ডাকা হয়েছে, আমি সেখানেই গিয়েছি। নিজের ইচ্ছেয় ঘোরার জন্য আমি কোথাও যাইনি। আমার কাছে সময়ের অভাব ছিল; মনে হতো আমার সমস্ত সময়টা এখানেই থাকা এবং পরিবারের সঙ্গে কাটানোতেই ফুরিয়ে যায়।

এই সময়ের অভাবের সঙ্গে আমার ছোটবেলার একটা বড় অংশ খুব কষ্টে কেটেছে। আমাদের সংসার প্রায় শূন্য পুঁজি দিয়ে শুরু হয়েছিল। যখন আমার মেয়ে স্ত্রীর পেটে এসেছিল, তখন তাকে প্রসূতি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য জমানো পুঁজি ছিল মাত্র একশো টাকা। যদিও সেই সময়ে ওই একশো টাকাই অনেক ছিল। আমার চাকরির বেতনের সিংহভাগ খরচ হতো মা এবং ভাইদের জন্য, কারণ আমার বড় ভাই বিশেষ কিছু কাজ করতেন না। আমরা তিন ভাই ছিলাম; বড় ভাই এবং ছোট ভাই দুজনেই মারা গেছেন। পৈতৃক ভিটেয় চাষবাস ছিল, যৌথ পরিবার, পাঁচ কাকার পরিবার মিলে আমরা একসঙ্গেই থাকতাম। আমার বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন বাবা মারা যান। আমরা আমাদের ছোট কাকা কিশোরী লাল শুক্লের আশ্রয়ে বড় হয়েছি। আজ আমরা যে অবস্থানে আছি, তা তাঁরই অবদান। তিনি দিগ্বিজয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর কারণেই কবি মুক্তিবোধ রাজনন্দগাঁওয়ে আসেন।

আমি বলছিলাম যে, আমি যদি বিদেশেও গিয়ে থাকি, তবে তা কবিতা পাঠের উদ্দেশ্যেই। নিজের থেকে বা নিজের টাকায় কোনো ভ্রমণ আমি বা আমার পরিবার করিনি। আমরা সবসময় গণ্ডির মধ্যে গুটিয়ে থেকেছি। তাই আমার যা কিছু অভিজ্ঞতা, তা এখানকারই; একে আপনি ছত্তিশগড়ের অভিজ্ঞতা বলতে পারেন।

একটা সময় ছিল যখন বহু ভারতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মাটিতে শিকড় গেড়ে লিখতেন। বর্তমান সময়ে আপনিই এমন একজন যার শিকড় ঐতিহ্যের গভীরে। আজ যখন গোটা দুনিয়া থেকে বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, অন্ধ দৌড় চলছে, ধর্মীয় উন্মাদনা বাড়ছে—এমন সময়ে আপনি নিজের বিশ্বাসকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখেন?

দেখুন, আমার বিশ্বাস হলো মনুষ্যত্বের প্রতি। হিংসা বা গোঁড়ামি যখন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সেটা আমার ভালো লাগে না। আমাদের পরিবারে গান্ধীজির প্রভাব ছিল প্রবল। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি যখন গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদ রাজনন্দগাঁওয়ে এল, আমি তখন খুব ছোট। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় লোকেদের জটলা ছিল। সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় কার্বাইড ল্যাম্পের আলোয় আমি রাস্তায় একটা এক টাকার রুপোর কয়েন কুড়িয়ে পাই। সেই কয়েনটি নিয়ে যখন মায়ের কাছে যাই, মা তখন কাঁদছিলেন। মা বললেন, “কাল ভোরে যখন ঘাস-বিক্রেতারা আসবে, তখন এই এক টাকায় যত ঘাস পাওয়া যায় সব কিনে রাস্তায় বিছিয়ে দিবি, যাতে গরু খেতে পায়।”

আমি বড় হয়ে এই ঘটনাটি নিয়ে ভেবেছি। এক টাকার কয়েন পাওয়ার খুশির সঙ্গে কি গান্ধীজির মৃত্যুস্মৃতি জড়িয়ে আছে? নাকি গান্ধীজির জন্য আমি সেই কয়েনটির কথা আজও মনে রেখেছি? গান্ধীজির অর্থনীতি ছিল স্থানীয় সম্পদকে কেন্দ্র করে। তিনি মনে করতেন আমাদের চারপাশেই আমাদের প্রয়োজন মিটে যাওয়া উচিত। আজকের বিশ্বায়নের বাজারেও তাঁর সেই স্থানীয় বা ‘স্থানিক’ হওয়ার দর্শন খুব জরুরি। আপনি যত বেশি স্থানীয় হবেন, তত বেশি আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন (Global) হতে পারবেন।

আপনি ৩০ জানুয়ারির কথা বলছিলেন–

হ্যাঁ, যখন গান্ধীজির হত্যার খবর নন্দগাঁওয়ে এল, তখন মানুষ যে যার জায়গায় থমকে গেল এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করল। সবাই জিজ্ঞেস করছিল— কী হলো? কীভাবে হলো? কেন হলো? তাদের চোখে জল ছিল। বাড়িতেও সবাই কাঁদছিল। যেহেতু বাড়ির বড়রা কাঁদছিলেন, তাই ছোটরাও তাঁদের দেখে কাঁদতে শুরু করেছিল। আমি সেই সময় রাস্তায় ছিলাম, আর যারা জায়গায় জায়গায় ভিড় করে গান্ধীজির মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করছিল, তাদের মাঝে গিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক তখনই কার্বাইড ল্যাম্পের আলোয় আমি একটি এক টাকার কয়েন খুঁজে পাই। সেটি ছিল রুপোর কয়েন। কয়েনটি পাওয়ার পর আমি আশেপাশে তাকালাম, দু-একজনকে জিজ্ঞেসও করলাম, কিন্তু কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না—সবাই নিজেদের মধ্যে গান্ধীজির বিষয়েই কথা বলছিল।

তারপর আমি ওই রুপোর কয়েনটি নিয়ে মায়ের কাছে গেলাম। মা তখন কাঁদছিলেন। আমি বললাম, “আম্মা, আমি এই এক টাকার রুপোর কয়েনটা পেয়েছি, এটা নিয়ে কী করব?” আম্মা বললেন, “তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করোনি এটা কার কয়েন?” আমি বললাম, “জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু কেউ বলল না যে এটা তাদের, এখন আমি এই কয়েনটা দিয়ে কী করব?” তখন তিনি বললেন, “ভোরে যখন কান্দিওয়ালারা (সবুজ ঘাস বিক্রেতা) ঘাসের বোঝা নিয়ে বেরোবে, তখন তুমি ঘাসের বোঝা রাস্তায় ঢেলে দিও। এক টাকায় যত ঘাস পাওয়া যায়, সব রাস্তায় বিছিয়ে দিও।”

আমি খুব ভোরে উঠে ঘাস কিনলাম, এক টাকায় অনেক ঘাস পাওয়া গিয়েছিল। আমি ঘাস বিক্রেতাদের বললাম যে তোমরা এগুলো রাস্তায় বিছিয়ে দাও। তারা বিছিয়ে দিল এবং গরু সেগুলো খেতে শুরু করল। একটা কথা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে, আমি যখন বড় হলাম তখন এই ঘটনাটি—গান্ধীজির মৃত্যুর ঘটনাটি—আবার মনে করলাম। সেই যুগে একটি তামার পয়সা পাওয়াও অনেক বড় ব্যাপার ছিল, অনেক কিছু কেনা যেত। একটি তামার পয়সায় দুটি জিলিপি পাওয়া যেত। তাই আমি ভাবলাম, কেন গান্ধীজির মৃত্যু আমার মনে আছে? গান্ধীজি মহাত্মা ছিলেন বলে কি মনে আছে? না কি বাড়িতে, রাস্তায় সবাই কাঁদছিল বলে? কিন্তু যখনই আমি গান্ধীজির মৃত্যু মনে করি, তখনই ওই এক টাকার কয়েনের কথা কেন মনে পড়ে যায়? তাহলে কি এক টাকার কয়েন পাওয়ার কারণেই সেই সময়ের গান্ধীজির স্মৃতি আমার মনে গেঁথে আছে? নাকি গান্ধীজির কারণে ওই এক টাকার কয়েন পাওয়ার কথা আমার মনে আছে? আমি এটা আজও বোঝার চেষ্টা করি।

গান্ধীজির অর্থনীতিকে আমি স্বাধীনতার জন্য, তৎকালীন সময়ের জন্য এবং আজকের এই আধুনিক বাজারের পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। গান্ধীজির মধ্যে অর্থনীতির সাথে লড়াই করার দূরদর্শিতা ছিল। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস যেন আমাদের আশেপাশেই পাওয়া যায় এবং আমাদের মাধ্যমেই তৈরি হয়—এটাই ছিল তাঁর অর্থনীতি। সেই অর্থনীতি সেই সময়ের জন্য উপযোগী ছিল, কারণ তখন সমস্ত কিছু গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে কামারও পাওয়া যেত, যদি ছুরিতে শান দিতে হতো তবে সেখানেই হয়ে যেত। বাইরে থেকে কোনো জিনিসের প্রয়োজনই পড়ত না। কিন্তু এখন সব জিনিস বাইরে থেকে আসে এবং বাইরে থেকে আসা জিনিসের ওপরই আমরা নির্ভরশীল। এখন বাজার আর স্থানীয় (Local) নেই, তা বিশ্বজনীন (Global) হয়ে গেছে এবং বিশ্ববাজার ছাড়া চলা এখন কঠিন। পরিস্থিতি বদলে গেছে। হয়তো আজ গান্ধীজি বেঁচে থাকলে পরিস্থিতি আরও বদলে যেত এবং ‘হিন্দ স্বরাজ’-এ আরও কিছু নতুন বিষয় যুক্ত হতো।

আপনি খুব জরুরি এবং মৌলিক একটি কথা বলেছেন যে, আপনি যত বেশি স্থানীয় হবেন, তত বেশি বিশ্বজনীন হতে পারবেন; কারণ তার মধ্যেই সমস্ত শিকড় ও ঐতিহ্য মিশে থাকে। আজ তো মানুষের সম্পর্কগুলো ভেঙে গেছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। তারা যে বিশ্বজনীনতার কথা বলে, তা বাজার দ্বারা পরিচালিত। সেখানে আস্থা, বিশ্বাস বা সম্পর্কের কোনো জায়গা নেই, সেখানে কেবল বাজারই টিকে থাকে। তাই এই প্রশ্নটি, যা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—আপনি কি আস্তিক? আপনার কাছে আস্তিকতার মানে কী? আর আপনার মতে একজন লেখকের আস্তিক হওয়া কতটা জরুরি?

আমাদের বাড়ির পরিবেশ ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে বেশ প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। আমরা ব্রাহ্মণ, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। দুর্গা দেবী আমাদের কুলদেবী। আমার ঠাকুরদা আগে দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠাবলি দিতেন, যার ফলে তাঁর ছেলেরা মাংসাশী হয়ে উঠেছিলেন এবং এই ধারা চলতে থাকে। তবে আমার ছোট কাকা খুব প্রগতিশীল ছিলেন। আমার মা ধীরে ধীরে পাঁঠাবলির এই রেওয়াজ বদলে দেন। মায়ের ছোটবেলা কেটেছিল বাংলায়। বাংলায় বলিদানের এই প্রথা ছিল, কিন্তু মা তা মানতেন না। মা নিরামিষাশী ছিলেন, কারণ আমার দাদামশাইও মাংস খেতেন না। দাদামশাই উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় গিয়ে পদ্মা নদীর তীরে জামালপুরে থাকতেন এবং সেখানে কেরোসিন তেলের ব্যবসা করতেন। দাঙ্গায় তাঁর মৃত্যু হলে পুরো পরিবার কানপুরে ফিরে আসে।

মা তিল দিয়ে একটি প্রতীকী পাঁঠা তৈরি করলেন এবং সেটি বলি দিলেন। বললেন, “ তোমরা এটি ছুরি দিয়ে কাটো এবং ভগবানকে তিল দিয়ে তৈরি এই প্রসাদ উৎসর্গ করে নিজেরা খেয়ে নাও।” এইভাবে মা চেষ্টা করতেন যাতে এই প্রথা বন্ধ হয়। মা আস্তিকও ছিলেন, আবার প্রগতিশীলও। আমার স্ত্রী আস্তিক। তিনি যদি কখনো মন্দিরে যেতেন, আমাকেও তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যেতে হতো। তিনি মন্দিরে হাত জোড় করলে আমিও হাত জোড় করতাম। তিনি ঈশ্বরের কাছে পরিবারের মঙ্গল বা কুশল প্রার্থনা করতেন, আর আমি তখন ঈশ্বরকে বলতাম, “ আমাকে একজন ভালো মানুষ করে দাও।”

আমি সবসময় এই চেষ্টাই করেছি এবং একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করেছি। সেই লড়াই আজও শেষ হয়নি। আমরা আমৃত্যু একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে যাই। এই যে লেখালেখি বা পড়াশোনা—এটিও আসলে একজন ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টারই গল্প; এটি সাধারণ মানুষের কথা যাতে আমিও একজন মানুষ হিসেবে তাদের সঙ্গে শামিল আছি। আমি কখনো এমন চেষ্টা করিনি বা কোনো চাপ সৃষ্টি করিনি যাতে আমার স্ত্রী তাঁর আস্তিকতা বা মূর্তিপূজা ছেড়ে দেন। তিনি আজও পুজো করেন।

মায়ের আমল থেকেই তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালানোর নিয়ম ছিল, আমার স্ত্রী আজও প্রতিদিন তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালেন। আমি একে একটি ঐতিহ্যের মতো দেখি, বাড়িতে প্রদীপ জ্বলছে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। যেহেতু আমি একে ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখি, তাই স্ত্রী কখনো ভুলে গেলে বা প্রদীপ জ্বালাতে দেরি করলে আমিই তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে— তুমি এখনও প্রদীপ জ্বালোনি। আমার আস্থা, আমার আস্তিকতা আমার পরিবারের সঙ্গে মিশে আছে এবং আমার প্রার্থনা সবসময় এটাই থেকেছে যে— আমাকে একজন ভালো মানুষ করে দাও।

তাহলে আপনার কাছে আস্তিকতার ব্যাখ্যা হলো মানুষের ‘ভালো হওয়া‘?

হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই ধরণের আস্তিকতা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। একজন ভালো মানুষ হওয়ার অর্থ হলো একটি ভালো পৃথিবী গড়ে ওঠা।

প্রত্যেক লেখকের জন্য কি এই অর্থে আস্তিক হওয়া জরুরি?

লেখকের হওয়া উচিত কি না, তা আমি জানি না। আমি কেবল নিজের কথা বলছি এবং নিজের অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করছি।

আপনি একবার বলেছিলেন যে, সব লেখকেরই যে ভালো মানুষ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে সে যদি একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠে, তবে সে একজন ভালো লেখকও হতে পারে।

সম্ভবত আমি এটি কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে বলেছিলাম। অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে সামাজিকভাবে কাউকে ‘খারাপ মানুষ’ হিসেবে সমালোচনা করা হয়, কিন্তু শিল্পী হিসেবে তিনি অত্যন্ত উঁচু মানের এবং সমাদৃত। একজন ভালো সংগীতশিল্পী বা চিত্রশিল্পীও বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে অপরাধী হতে পারেন। কখন, কার দ্বারা, কোন পরিস্থিতিতে কী ঘটে যায় এবং সমাজ তাকে কীভাবে বিচার করে—সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। কিন্তু যে সময়টুকুতে তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে থাকেন, সেই মুহূর্তে তিনি একজন ভালো মানুষের সত্তা নিয়েই অবস্থান করেন।

আপনি বলেছিলেন যে, আপনি ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে চলেন এবং নিজেকে ঐতিহ্যের অংশ মনে করেন। সেই ঐতিহ্যে তো ভালো-মন্দ অনেক কিছুই থাকে।কিন্তু যাই হোক না কেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, আপনি সেই ঐতিহ্যেরই অংশ?

ঐতিহ্য বলতে আমি ভালো ঐতিহ্য এবং সময়ের সাথে মানানসই বা অনুকূল ঐতিহ্যকে বুঝি। ঐতিহ্য নিজে থেকেই বদলায়; সময়ের চাহিদা এবং পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি হয় যে, যা সময়ের সাথে মানানসই নয়, তা আপনাআপনি বদলে গিয়ে বর্তমানের উপযোগী হয়ে ওঠে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যেমন ঋতু পরিবর্তন হয়, তেমনই ঐতিহ্যও বদলে যায়। আজ থেকে বহু বছর আগে যখন বর্ষা হতো, জানি না তখন কতটা বৃষ্টি হতো! আমরা পুরোনো স্মৃতিগুলোকে আগলে রাখতে চাই। আমাদের উচিত সেই ভালো জিনিসগুলোকেই আগলে রাখা যা আমাদের ঐতিহ্যে কখনও মিশে ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অতীতের কথা আজকের মানুষদের অবশ্যই জানানো উচিত। এটি একসঙ্গে চলার বা ‘সাথে থাকার’ একটি জরুরি অংশ। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অন্য কারোর অভিজ্ঞতা যেন আমাদের অভিজ্ঞতায় পরিণত হয় এবং আমরা যেন আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যা জরুরি, তা আপন করে নিতে পারি।

সময়ের বিড়ম্বনা এমন যে, সমাজ ও সাহিত্যে যারা প্রগতিশীল তারা ঐতিহ্যের হাত ছেড়ে দিয়েছে, আর যারা ঐতিহ্যের কথা বলছে তারা মূল্যবোধ বা বিবেকের কথা বলে না। আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দী ছিল পরিবর্তনের শতাব্দী, মানুষ পরিবর্তনকে মেনে নিত। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে মানুষ খুব বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়ন হোক বা অন্য কিছু, মানুষ এখন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নিজের শিকড়ের দিকে ফিরতে চায়। নিজের শিকড় খোঁজার এই প্রক্রিয়ায় মানুষ ঐতিহ্যের দিকে যায় ঠিকই, কিন্তু কখনও জাতপাতকে আঁকড়ে ধরে, কখনও ধর্মকে। যারা ঐতিহ্যকে ধরতে যায়, তারা প্রায়ই ভুল প্রভাবে পড়ে যায়; আর যাদের কাছে মূল্যবোধ ও বিবেক আছে, তারা ঐতিহ্যকে মানতে চায় না। কিন্তু আপনি বলছেন যে, মূল্যের ভিত্তিতে ঠিক করো ঐতিহ্যের মধ্যে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, এবং ভালো ঐতিহ্যকে লালন করো, মানুষের কাছে পৌঁছে দাও, তাদের শামিল করো… বোধহয় আজ এটাই একমাত্র পথ বেঁচে আছে। কিন্তু আপনার মতো মানুষ খুব বিরল, যারা ঐতিহ্যের ভালো দিকগুলো নিয়ে সামনে আসেন।

হ্যাঁ, কিন্তু তবুও পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার নিজস্ব একটা শক্তি থাকে। তাকে বাধ্যবাধকতা বলুন বা অন্য কোনো কারণ, পরিস্থিতি বদলে যায়। এমন কোনো ঘটনা ঘটে যায় যা ঐতিহ্যের একদম বিরোধী, জাতপাতের বিরোধী; কিন্তু বাধ্য হয়ে মানুষকে তা মেনে নিতে হয়। ঐতিহ্যের এই থাকা বা না-থাকার সংগ্রামকে যদি পুরনো আমল আর বর্তমান আমলের নিরিখে মিলিয়ে দেখেন, তবে দেখবেন আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে গেছে। আগের চেয়ে জিনিসগুলো অনেক বদলে গেছে। এখন আর সেই ৫ হাজার-১০ হাজার বছর আগের পরিস্থিতি নেই। আমরা ঐতিহ্যকে যতই গুছিয়ে রাখতে চাই না কেন, পুরোপুরি পারব না। তবে আমাদের স্মৃতি যতটুকু ধরে রাখতে পারে, ততটুকুই আমরা সমেত করে নিই। আর সময় অনুযায়ী তো সব কিছু বদলাতেই থাকে। সময়ও তো এক ধরণের ঐতিহ্য। দেখুন, সময় যেভাবে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, ঐতিহ্যকেও বুঝে নিন যে তা প্রতি মুহূর্তে বদলে যেতে পারে।

আপনি বারবার বলে থাকেন যে আপনি বাড়ি বাড়ি যান এবং মানুষকে বলেন, “ভালো মানুষের অভাব নেই।” এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে কোথা থেকে আসে? আপনার কি আজও মনে হয় যে আজকের সময়েও ভালো মানুষের অভাব নেই?

হ্যাঁ, অবশ্যই!

তাহলে সেই ভালো মানুষদের দেখা যায় না কেন? তাঁদের কথা শোনা যায় না কেন?

ভালো মানুষরা আমাদের ‘প্রত্যাশা’ বা আশার মধ্যে বেঁচে থাকেন। আর আমাদের এই আশাটা জিইয়ে রাখতে হবে যে— দুনিয়ায় ভালো মানুষের অভাব নেই। এই আশা ছাড়লে চলবে না। অন্যদের সাথে থাকার যদি কোনো অর্থ থেকে থাকে, আমরা যে একা নই বরং সবার সাথে আছি— এই বোধটুকু কেবল এই আশার কারণেই টিকে আছে।

এখন আপনি দেখুন, বাচ্চারা কীভাবে নিজেদের মধ্যে একটা দল তৈরি করে নেয় এবং তাদের মধ্যে একটা আপনজন ভাব তৈরি হয়। পরিবারের পরিস্থিতি আলাদা, বাইরের পরিস্থিতি আলাদা, রাস্তার পরিস্থিতি আলাদা, আবার প্রতিবেশীদের পরিস্থিতিও আলাদা। আমাদের কাজ হলো এই সমস্ত কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুরো বিশ্বকে নিজের কাছে, নিজের চিন্তায় এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে গুছিয়ে রাখা।

আপনি আপনার কবিতায় বলেছিলেন— একজন অন্ধ মানুষ হাতড়ে হাতড়ে যেভাবে সারা বিশ্বকে দেখে, সেটাই হলো প্রকৃত অর্থে অনুভব করা। দিগন্তকে যদি অনুভব করতে হয় বা সীমানার শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়, তবে হাতড়ে হাতড়েই যেতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা, যা সচরাচর কেউ বলে না। আপনি কি বিষয়টি একটু বিস্তারিত বলবেন?

এর মানে হলো, যতক্ষণ আপনি কারোর খুব কাছাকাছি না আসছেন, ততক্ষণ মানুষ হিসেবে বাঁচা সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের অর্থই হলো ‘সমীপবর্তী হওয়া’ বা কাছাকাছি থাকা; দূরত্বকে ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনাই হলো মনুষ্যত্বের প্রকৃত অর্থ। আর বিশ্বজনীনতা বা গ্লোবাল হওয়ার মানেও এটাই যে— পৃথিবী আমাদের কতটা কাছে। এটি আসলে মানবিক দূরত্বের ব্যবধান কমিয়ে আনা। এমন অনেক জায়গা আছে যাদের আমরা চিনি না, যেখানে কোনোদিন যাবও না, সেখানেও নানারকমের মানুষ বাস করছে। কিন্তু আমরা যদি এখানে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে ও মিলেমিশে থাকতে পারি, তবে বুঝতে হবে সারা বিশ্বের মানুষও তাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালোভাবেই থাকছে।

আমরা এখানে নিজেরা যেমন হই, পৃথিবীকেও ঠিক সেভাবেই দেখার এবং বোঝার চেষ্টা করি। পৃথিবী ঠিক তেমনই হয়, যেমনটা আমরা নিজেরা হই। আমাদের জন্য পৃথিবী যেন খুব সুন্দর হয়— আমাদের সবসময় এটাই ভাবা উচিত।

আপনি সবার কাছে যাওয়ার, সবাইকে ভালোবাসার কথা বলছেন। কিন্তু আজকের যুগে ভালোবাসার কথা বলা বিপদমুক্ত নয়।

আপনি কি নারী-পুরুষের প্রেমের কথা বলছেন?

যে কোনো ধরনের প্রেম। আমরা মানবতার কথা বলি, উদার হতে চাই। কিন্তু আজ এমন এক সময় চলছে যেখানে হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখা হয়, জাতির নামে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। আমরা যদি বলি যে সব মানুষ এক, ভালোবাসা দিয়েই সবাইকে জয় করা সম্ভব, তবে মানুষ আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গোঁড়ামি এবং হিংসার বিরোধিতা হওয়া উচিত। প্রেমের জন্য জমি তৈরি করতে হবে। যেমন ফুলের চাষ করার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়—জমির প্রস্তুতি, লাঙল চালানো, কল্পনার প্রস্তুতি, সুগন্ধের প্রস্তুতি আর হাওয়া বয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। এই সুবাস যেন দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে, তার জন্য এই আয়োজন তো করতেই হবে এবং অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ফুল ফোটার আগেই তা ছিঁড়ে ফেলার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়, আবার এমনও হয় যে কুঁড়ি ছিঁড়ে কারও গলার মালা বা খোঁপার সজ্জা করা হয়। অনেক কুঁড়ি তো ফুল হয়ে ফোটেও না, এটাই তাদের স্বভাব। আবার যে ফুল ফোটে, তাও তো একসময় ঝরে যায়। কিন্তু মানুষ কি ফুল চাষ করা ছেড়ে দেয়? দেয় না। তাই আমাদেরও (ভালোবাসা) ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। পরিস্থিতি কঠিন তো হবেই।

কবিতার প্রসঙ্গে আপনি বলেছিলেন যে, ভালো কবিতা গদ্যের গভীরতায় মিশে থাকে। আমরা মারাঠি সাহিত্যে এমন অনেক লেখক দেখেছি যারা আগে কবি ছিলেন, কিন্তু পরে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের ছোটগল্পে বা উপন্যাসে সেই কবিতা ঝরে পড়ে। যে কোনো ভাষাতেই আপনার মতো খুব কম মানুষ আছেন যারা কবিতাও লিখছেন আবার যাদের গদ্যেও কবিতা প্রবেশ করেছেন। আপনি কি বলতে পারেন যখন আপনি কবিতা লেখেন বা কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখেন, তখন পার্থক্যটা কোথায় হয়?

আমার ক্ষেত্রে সবসময় এটাই হয় যে, কিছু একটা বলতে হবে—আর সেই বলার অভিব্যক্তিটা হওয়া চাই। যা বলছি, তা বলা হলো কি হলো না? আমি আমার রচনায় ‘বলা হয়েছে’ এই স্থিতি থেকে ‘নিজের কথা সম্পূর্ণ করলাম’ এই স্থিতি পর্যন্ত ব্যক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। অনেক সময় এই অভিব্যক্তি কবিতার রূপ নেয়। কবিতা মানে হলো খুব অল্প শব্দে কিছু বলা, যেখানে দুটি শব্দের মাঝে অনেক অর্থের অবকাশ থাকে। এতে সামান্য ছন্দময়তাও থাকে; তবে তা পয়ার বা মিলের ছন্দ নয়, বরং বাক্যের টুকরো আর শব্দের অনুরণনের মধ্যে এক ধরণের লয় থাকে। অনেক সময় আমার মনে হয় যে এই অনুভূতিটা কবিতার মধ্যে এঁটে উঠবে না, কবিতার ফ্রেমে এটা বলা খুব কঠিন। তখন অনায়াসেই যা আমি প্রকাশ করতে চাই, তাকে গদ্যের আকারে ব্যক্ত করার চেষ্টা করি।

এতে ‘অনায়াস’ (সহজতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা) শব্দটা খুব জরুরি।

হ্যাঁ, মানে আমাদের চেষ্টা থাকে প্রকাশের (অভিব্যক্তির), আর আমরা সেই প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাই।

অর্থাৎ একদিকে যেমন সচেতন প্রয়াস থাকে, শিল্প থাকে—তা গদ্য হোক বা পদ্য—তবুও তার মধ্যে এক ধরণের সহজতা থাকে।

হ্যাঁ, আর অনেক সময় নিজের অভিব্যক্তি নিজে বুঝতে পারি কিন্তু অন্যেরা বুঝতে পারে না। যারা বুঝতে পারে না, আমি তাদের চিনি না। আবার যারা বুঝতে পারে, তাদেরও আমি চিনি না।

এক বছর আগে কাশ্মীরে যখন বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল, তখন আপনি কাশ্মীর নিয়ে খুব সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন।

আমার তো তেমন কিছু মনে পড়ছে না।

তাতে আপনি বলেছিলেন যে, আমি কোথাও যেতে পারছি না, কারোর সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। অর্থাৎ আপনি যে প্রেক্ষাপট দিয়েছিলেন, তা থেকে আমার মনে হয়েছিল আপনি সেটি কাশ্মীর নিয়ে লিখেছেন। আসলে হয় কী, আপনি সহজভাবে কোনো কবিতা লিখে দেন আর আমরা সেটিকে যে কোনো প্রসঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি।

এটা সম্ভব। লেখালেখির একটা প্রক্রিয়া থাকে। প্রতিটি রচনা, তা সে কবিতাই হোক না কেন, নিজের প্রক্রিয়া সাথে নিয়ে আসে এবং রচনাটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেই নির্মাণ প্রক্রিয়াটিও শেষ হয়ে যায়। যখন অন্য কোনো কবিতা আসে, তখন তার প্রক্রিয়া হয় সম্পূর্ণ আলাদা। একইভাবে, পাঠকও প্রতিটি লেখাকে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা করে রচয়িতার সেই নির্মাণ প্রক্রিয়ার কতটা কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। এটি নির্ভর করে পাঠকের অভিজ্ঞতার ওপর—কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা অভিজ্ঞ, কতদিন ধরে কবিতার সঙ্গে তাঁর সখ্য এবং তিনি কাদের কাদের কবিতা পড়েছেন। তাই একজন অভিজ্ঞ লেখকের জন্য অনেক সময় একজন অভিজ্ঞ পাঠকেরও প্রয়োজন হয়, যদিও একে অপরের সম্পর্কে তাঁদের কোনো জানাশোনা থাকে না।

মানুষ নিশ্চয়ই আপনাকে কখনো বলেছে যে, আপনি রাজনৈতিক নন, আপনি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার (Political Commitment) কথা বলেন না, আপনার কবিতায় রাজনৈতিক অনুষঙ্গ আসে না, ইত্যাদি। যখন প্রগতিশীলতার খুব জয়জয়কার ছিল, তখন অনেকে নিশ্চয়ই এটাও বলেছে যে আপনি কোনো আদর্শিক অবস্থান (Ideological Position) নিচ্ছেন না। এই কথাগুলোর জবাব আপনি কীভাবে দিয়েছিলেন?

যদি সেই সময় থেকে থাকে, তবে সেই সময় এখন শেষ হয়ে গেছে। সব কিছুই তো সময়ের সাথে বদলাতে থাকে।

কিন্তু তখন কি আপনার মনে হয়নি যে আমি কিছু আলাদা করছি, বাকিরা আলাদা করছে? আপনি কি সবসময় নিজেকে একা মনে করেছেন?

দেখুন, এটা ঠিক যে সৃষ্টির সম্পর্ক পাঠকের সাথে থাকে। কিন্তু সাহিত্যের জগতের সাথে যুক্ত মানুষদের মধ্যে একজন ‘সমালোচক’ও থাকেন। এই সমালোচক হলেন এমন এক ধরণের পাঠক, যিনি নিজের বিশ্বাস, নিজের অভিজ্ঞতা এবং নিজের রুচি অনুযায়ী রচনার মূল্যায়ন করেন, এমনকি তা ভালো না খারাপ সেই রায়ও দেন। আমি কোনোদিন সমালোচনার পরোয়া করিনি। আমার সবসময় মনে হয়েছে যে, আমার যা অভিজ্ঞতা আমি কেবল সেটুকুই লিখতে পারি। আমার যা বিশ্বাস, সেটুকুই লিখতে পারি। অন্যের কথায় আমি নিজেকে কেন বদলাবো? আমি যেমন, যেমন আমার সৃষ্টি—আমি তেমনই থাকব এবং তেমনই লিখব। আমি সমালোচনার তোয়াক্কা করিনি এবং নিজের মতোই লিখে গেছি।

আর শেষ পর্যন্ত সমালোচকরাই বদলে গেলেন!

হ্যাঁ, সমালোচকরা তো বদলাতেই থাকেন। রচনার সমালোচনাও সময়ের সাথে সাথে বদলে যায়। সারাজীবন লিখে গেলাম, আর বৃদ্ধ বয়সে এসে মানুষ বলতে শুরু করল যে আমি ভালো লিখি! এর আগে আমি কোনোদিন জানতামই না যে আমি একজন ভালো লেখক!

কিন্তু পাঠকদের ভালোবাসা তো আপনি সবসময়ই পেয়েছেন?

পাঠকদের ভালোবাসা আগে ততটা পাইনি, কারণ যোগাযোগের তেমন কোনো মাধ্যম ছিল না। আর যেহেতু আমি মানুষের সাথে খুব একটা মেলামেশাও করতাম না। তবুও পাঠকদের সামনে যাতে উপস্থিত হতে পারি, তার জন্য আয়োজকদের সহযোগিতা সবসময় পেয়েছি। কোনো না কোনো বাহানায় পাঠকদের সামনে আমার উপস্থিতি সবসময়ই ছিল।

লেখক বা সৃজনশীল মানুষের জন্য অন্যদের লেখা পড়া কতটা জরুরি?

এটি অত্যন্ত জরুরি। আমরা অন্যের ততটাই কাছাকাছি হতে পারি, যতটা অন্যজন নিজের সম্পর্কে জানাবে। অন্য কারোর লেখা পড়ার অর্থ হলো সেই মানুষটিকে আরও গভীরভাবে চেনা। জীবনের প্রতি অন্যের যে অভিজ্ঞতা, তা যদি আমরা বইয়ের মাধ্যমে পড়ি, তবে তাঁর জীবন আমাদের জীবনের এবং আমাদের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে যায়। তাই লেখার জন্য পড়া খুব দরকার। এটি মুক্তিবোধও বলতেন, এবং বারবার বলতেন যে— যদি তুমি পড়া ছেড়ে দাও, তবে তুমি লেখাও ছেড়ে দেবে। তুমি যদি অন্যের কলমের লেখা পড় এবং নিজে লেখ, তবেই তুমি কলম ধরার শক্তি পাবে। একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, যে লেখক জীবনে লেখালেখিকে আপন করে নিয়েছেন, তিনি কেবল অন্যদের পড়েই নিজেকে এই অবস্থানে তৈরি করেছেন।

আপনি বারবার বলেন যে শিল্প সৃষ্টি হলো ভালোবাসার মতো; সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং ভালোবাসার অনুভূতি একে অপরের খুব কাছাকাছি। আবার অন্য জায়গায় আপনি বলেন যে ভালোবাসার স্থানটি অনিশ্চিত। তো এই অনিশ্চয়তা এবং ভালোবাসার বিষয়টি কী? ভালোবাসাকে কি অনিশ্চিত হতেই হবে? যদি তা সুনিশ্চিত হয়ে যায় তবে কী হবে? কেবল প্রক্রিয়াই কি গুরুত্বপূর্ণ, না কি এর অন্য কোনো মানে আছে?

আমি ভালোবাসার স্থানটিকে অনিশ্চিত বলেছি, ভালোবাসাকে অনিশ্চিত বলিনি।

আপনি কি এই বিষয়টি (ভালোবাসার স্থান অনিশ্চিত হওয়া) আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন?

ভালোবাসার জায়গা তো সারা পৃথিবী জুড়ে, আর ভালোবাসার স্থান প্রতিটি মানুষের জন্য এই পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় হতে পারে। যদি এই পৃথিবীতে সে তার ভালোবাসার জায়গা খুঁজে না পায়, তবে এই পৃথিবীর বুকেই সে নিজের জন্য কোথাও না কোথাও সেই ভালোবাসার জায়গা তৈরি করে নেয়। মানে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, মানুষ চেষ্টা করে যাতে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ কোনোদিন এতটাই উদার ছিল না যে মানুষ ছাড়া অন্য জীবজগতের মধ্যে ভালোবাসার যে রূপ প্রাকৃতিকভাবে দেখা যায়, তাকে স্বীকার করে নেবে। সমাজ ভালোবাসাকে সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে ফেলেছে—এই সভ্যতা হল পোশাকের, দেহকে ঢেকে রাখার। যে জিনিসগুলো আড়ালে রাখার, বা যা আড়ালে চলে গেছে, সেগুলো একান্তই ব্যক্তিগত বা ‘নিজস্ব’ (Private)। প্রতিটি মানুষ তার একটি নিজস্ব জগত তৈরি করতে চায়। এই নিজস্ব জগতে কেবল ভালোবাসাই থাকে। এই ‘নিজস্বতা’ বা ‘নিভৃতবাস’ই হল ভালোবাসা, আর ভালোবাসাই হল নিভৃতবাস।

আপনি যে নিজস্বতার (Privacy) কথা বলছেন, আর আজকের যুগে যে ‘প্রাইভেসী‘-র কথা হয় (আমার নিজের আলাদা কিছু হওয়া), এই দুই কি এক না কি আলাদা?

এগুলো আলাদা আলাদা প্রসঙ্গের আলাদা আলাদা বিষয়। আমি যে অর্থে ‘নিজস্বতা’র কথা বলেছি, তার সংজ্ঞা পরিস্থিতির সাথে বদলাতে থাকে। আমি ভালোবাসার প্রসঙ্গে বলেছি; এখন পেট ভরানোর নিজস্বতা আলাদা হবে, আবার শীত করলে শীত থেকে বাঁচার নিজস্বতা আলাদা হবে। তাই পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী নিজস্বতা বদলে যায়—তা নিজের হোক বা অন্যের।

বাজারের কারণে অনেক জিনিসের অর্থই বদলে গেছে।

বাজার তো আছেই, আর আছে লেনদেনের পরিস্থিতি। সেটি সমাজের কাঠামোর স্বার্থে তৈরি হয়েছে—একটি সমষ্টিগত জীবনের জন্য, এবং সেই সমষ্টির মধ্যে নিজের নিজস্বতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই পরিস্থিতিগুলো আলাদা। কিন্তু মানুষ তার নিজস্বতা, তার চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায়। লেখালেখির কাজ হলো চিন্তার নিজস্বতা; যদি কেউ ভালোবাসার কথা লেখে, তবে তা চিন্তার নিজস্বতায় চলে এল। যদি অন্যের নিজস্বতার কথা বলে, তবে তা লেখার নিজস্বতায় চলে এল। আমরা আমাদের নিজস্বতাকে নানাভাবে নিজের ও অন্যের থেকে সুরক্ষিত রাখতে চাই। এমন অনেক নিজস্ব বিষয় থাকে যা আমরা কাউকে বলতে চাই না, তা নিজের সঙ্গেই নিজের মধ্যে গুছিয়ে রাখতে চাই।

আপনি আপনার রচনার মাধ্যমে ভালোবাসার কথা বলেন, পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলেন; জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাহাড়, গাছ—সবার সাথে সম্পর্কের কথা বলেন। একে কি আমরা ‘আদিবাসী মানসিকতা‘ বলতে পারি?

এটি আপনার খুব চমৎকার একটি প্রশ্ন। এই নিজস্বতা বা নিভৃতচারিতা আসলে একটি আদিবাসী মানসিকতা। আমরা যত সভ্য হতে থাকি, এই আদিবাসী মানসিকতাকে ধরে রাখা তত কঠিন হতে থাকে। এর একমাত্র উপায় হলো আমাদের নিজস্বতাকে অন্যের নিজস্বতার সাথে জুড়ে দিয়ে একটি সমষ্টি বা সামূহিকতা তৈরি করা—এটিই হলো আদিবাসী মানসিকতা, এবং আমি এটি বিশ্বাস করি।

তবে কি আমাদের সেখানে (সেই আদিমতায়) ফিরে যাওয়া জরুরি?

যখন একটি শিশু জন্ম নেয়, তার মানসিকতা সব জায়গায় একই রকম হয়—সে সভ্য সমাজেই জন্মাক বা আদিবাসী সমাজে। আশেপাশের পরিবেশ অনুযায়ী তার মানসিকতা বদলাতে থাকে। সেই শিশুটি বড় হয়ে যদি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজস্ব কোনো মানসিকতা তৈরি করে, তবে সেটিও একটি ভালো মানসিকতা হবে।

কিন্তু আধুনিকতার দৌড়ে আমরা সবাই এই মানসিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। পৃথিবী যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে মানসিকতাও প্রাকৃতিক থেকে কৃত্রিমতার দিকে যাচ্ছে। যা প্রকৃতিকে ধ্বংস করার দিকে, সম্পর্ক ভেঙে ফেলার দিকে যাচ্ছে। তবে কি আমাদের সেটি ভেঙে আবার অতীতে ফিরে যাওয়া জরুরি?

না, ভেঙে ফেরার দরকার নেই। আমরা মানসিকতার কথা বলছি। আমি তো এটাই বলি যে মানুষ এখন টবে জঙ্গল চাষ করবে। এই যে আকাশ আমরা পেয়েছি, তা আমরা ‘তৈরি করা’ অবস্থায় (ready-made) পেয়েছি। আমরা একে তৈরি হতে দেখিনি। আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে—যা কিছু আমরা তৈরি করা অবস্থায় পেয়েছি, তার যত্ন যেন সবসময় থাকে। গাছ, জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সমুদ্র—তা যেন তেমনই থাকে যেমনটা শুরুতে ছিল। প্রকৃতিই আমাদের এসব দিয়েছে। মানুষ তো এসেছে অনেক পরে। পৃথিবীটা আগে তৈরি হয়েছে, তৈরি করা পৃথিবী আমরা উপহার হিসেবে পেয়েছি। আমি এটাও বলেছি যে মানুষের মনে বাড়ি বানানোর যে ভাবনা এসেছে, তা সম্ভবত পাখির বাসা দেখেই এসেছে। পাখি মানুষের কাছে শেখেনি কীভাবে বাসা বানাতে হয়, বরং মানুষই তাদের কাছে শিখেছে। প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে, কিন্তু আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি না।

———————————————————

বিনোদ কুমার শুক্ল: জন্ম: ১ জানুয়ারি, ১৯৩৭; রাজনন্দগাঁও, ছত্তিশগড়।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

কাব্যগ্রন্থ: লগভগ জয়হিন্দ,ওহ আদমি নয়া গরম কোট পহিনকর চলা গয়া বিচার কি তরহ, সব কুছ হোনা বচা রহেগা, অতিরিক্ত নহিঁ, কবিতা সে লম্বি কবিতা,কভি কে বাদ অভি, প্রতিনিধি কবিতায়েঁ

গল্প-সংকলন: পেড় পর কমরা,মহাবিদ্যালয়।

উপন্যাস: নৌকর কি কামিজ, দীওয়ার মেঁ এক খিড়কি রহতি থি, খিলেগা তো দেখেঙ্গে, হরি ঘাস কি ছপ্পর ওয়ালি ঝোপড়ি অউর বৌনা পাহাড়

অর্জন: মেরিওলা আফ্রদি কর্তৃক ইতালীয় ভাষায় তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ এবং ‘পেড় পর কমরা’ অনূদিত ও ইতালিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বহু রচনা মারাঠি, মালয়ালম, ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১৯৯৯ সালে পরিচালক মণি কৌল ‘নৌকর কি কনিজ’ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। অমিত দত্তর পরিচালনায় ‘আদমি কি অউরত’ ও ‘পেড় পর কমরা’ সহ কয়েকটি গল্পের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘আদমি কি অউরত’ ২০০৯ সালে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ‘স্পেশাল ইভেন্ট’ পুরস্কার লাভ করে।

তিনি ‘গজানন মাধব মুক্তিবোধ ফেলোশিপ’, ‘রাষ্ট্রীয় মৈথিলীশরণ গুপ্ত সম্মান’, ‘শিখর সম্মান’, ‘হিন্দি গৌরব সম্মান’, ‘রাজা পুরস্কার’, ‘দয়াবতী মোদী কবি শেখর সম্মান’, ‘রঘুবীর সহায় স্মৃতি পুরস্কার’ এবং ‘দীওয়ার মেঁ এক খিড়কি রহতি থি’ উপন্যাসের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার’ সহ বহু সম্মানে ভূষিত।

রবীন্দ্র রুক্মিণী পন্ধরীনাথ: এক্টিভিস্ট রবীন্দ্র রুক্মিণী পন্ধরীনাথ পেশায় শিক্ষক এবং ঝোঁকের দিক থেকে একজন এক্টিভিস্ট-লেখক। ঔষধি বিজ্ঞানে গবেষণা(আইআইটি বোম্বে থেকে পিএইচডি) এবং অধ্যাপনা শুরু করার আগেই তিনি জেপি (জয়প্রকাশ নারায়ণ) আন্দোলনের অংশ ছিলেন। পরে তিনি পরিবেশ, নারী-পুরুষ সমতা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একাধিক আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন। ভ্রূণ হত্যার বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজ, আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য ও জাতীয় স্তরে আইন প্রণয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পঞ্চাশ বছর বয়স পার করার পর তিনি গুরুত্বের সাথে সাহিত্য ও লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। তিনি মূলত মারাঠি ভাষায় লেখেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘খেল ঘর’ (Khel Ghar) বেশ কিছু মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিতব্য বইগুলোর মধ্যে দীর্ঘ গল্পের সংকলন এবং ‘বিজ্ঞান বোধ’ উল্লেখযোগ্য। তিনি গুলযারের নির্বাচিত কবিতা মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে তিনি ‘সর্বঙ্কষ’ (Sarvankash) নামক একটি মারাঠি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক।

অজিত দাশ

কবি ও অনুবাদক।জন্ম ১৯৮৯ সালে কুমিল্লা শহরে। শৈশব ও বেড়ে ওঠা গোমতী নদীর তীরে। কলেজ জীবন থেকেই যুক্ত ছিলেন লিটল ম্যাগাজিন 'দৃক' এর সঙ্গে। কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়ন শেষে বর্তমানে চাকুরিজীবী। বর্তমান আবাস ঢাকার মোহাম্মদপুর। কবিতা ও ছোটগল্পের পাশাপাশি ইংরেজী ও হিন্দি থেকে অনুবাদ করেন। হিন্দি থেকে বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি তার অনূদিত বাংলা থেকে হিন্দি কবিতা ইতিমধ্যে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ এবং দেরাদুন থেকে প্রকাশিত স্বনামধন্য লিটল ম্যাগাজিন ও অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত বই দুটি। 'ওশোর গল্প (বেহুলাবাংলা, ২০১৮), 'প্রজ্ঞাবীজ (মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯)। এ বছর নিজের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি বাংলায় হিন্দি কবিতা অনুবাদ সংকলণ এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।