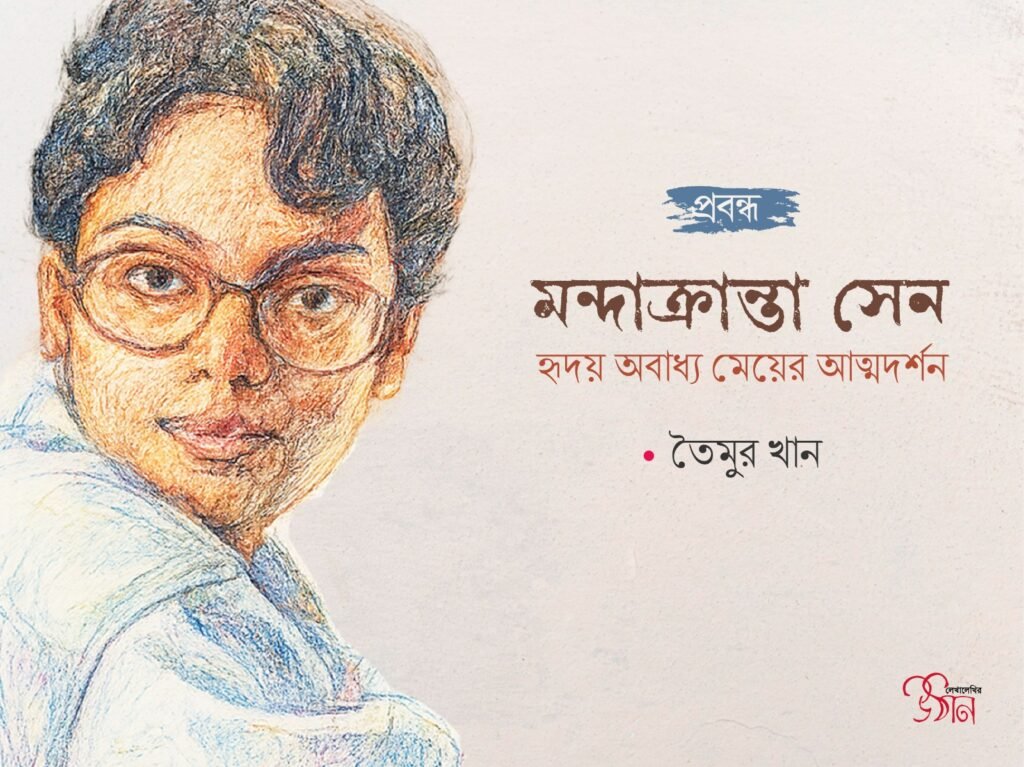

মন্দাক্রান্তা সেন (১৯৭২) নব্বইদশকের আঙিনায় তাঁর স্বকীয় ব্যাপ্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া মন, আমাদের সাহসী হয়ে উঠবার ঘোষণায় তাঁর উচ্চারণে যৌবনদীপ্তি বিচ্ছুরিত হল। মানবীর অন্তর্জগতের অবরুদ্ধ চেতনা এতদিন যা গুমরে গুমরে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনে গোপন ছিল, মন্দাক্রান্তা সকলের হয়ে সেই রমণী সত্তাকে বাইরে বের করে আনলেন। নারীবাদী চেতনা শানিত হল। মূলত তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেই লিখলেন ‘হৃদয় অবাধ্য মেয়ে’ (১৯৯৯)। অন্তর্জীবনের দাহ আর ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন নিয়ে বিধিলিপিকে পাল্টাতে চাইলেন। নীলব্যাকরণের পাতায় লিখতে চাইলেন ছেলেদের নাম, এমন কী ছবিও। কিশোরীর হিল্লোলিত আবেগ নবযৌবনের সংরাগে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠল। মন খুঁজল, হৃদয় খুঁজল, বন্যা খুঁজল, নিজেকে ভাসাবার, সাঁতার দেবার খেলায় উদ্দাম হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্য এই হৃদয় অবাধ্যের আশ্রয়ে নতুন পদধ্বনি শুনল। নারীবাদী চেতনা হলেও মন্দাক্রান্তা একঘেঁয়েমি রাস্তায় পা বাড়ালেন না, শৈল্পিক সিদ্ধির পথেই আত্মমুক্তির প্রয়াসটি কখনওই এড়িয়ে গেলেন না। রোমান্টিক অনুভূতিগুলিও একান্ত জীবনের অনুগত ও প্রাসঙ্গিক করে তুললেন। আবার একই ধারায়ও সচল থাকলেন না। পরবর্তী ‘বলো অন্যভাবে'(২০০০), ‘ছদ্মপুরাণ’ (২০০১), ‘এ সবই রাতের চিহ্ন’ (২০০২), ‘বর্ষাফলকে গাঁথা হাড়’ (২০০০) প্রভৃতি কাব্যে আত্মবীক্ষণের স্বরূপটি বদলে গেল। সত্তার বহুবিস্তৃত অনুধ্যানটি পর্যায়ক্রমিকভাবেই ইতিহাস-ঐতিহ্যের মানবীয় বলয়কে সম্মোহন সূত্রে বেঁধে ফেলল। তখন হৃদয় অবাধ্য নারীর ভেতর জেগে উঠল এক স্থিতধী যুগযুগান্তরের তপস্বিনী রূপ। আসলে মন্দাক্রান্তার অনুভূতির প্রাখর্য্য , সময়নিরীক্ষার তীব্র সংবেদনা এবং আত্মঅন্বেষার অবিরাম আসক্তি কবিতাকে চিরন্তনতার অনন্তবীণায় বাজাতে সাহায্য করল। আমরা যারা তাঁর শুধু হৃদয় অবাধ্যতাই দেখতে পাই তারা সবটুকু দেখি না। তাঁর মানবী থেকে কবি, কবি থেকে দার্শনিক এবং দার্শনিক থেকে জিজ্ঞাসুর অন্বেষাটির খোঁজ রাখি না। এখন দেখার হৃদয় অবাধ্যতার স্বরূপ এবং সভ্যতার জরাগ্রস্ত জটিল নিয়তিকে।

হৃদয় অবাধ্য মেয়ের কবিতা

পুরুষ সমাজে নারী সর্বদা লক্ষ্মণ-গণ্ডীর ভেতরেই অবস্থান করে, এটাকেই তার নিয়তি হিসেবে ভেবে নেয়। এর বাইরে গেলেই রাবণ অসুরেরা যা কিছু করতে পারে। অর্থাৎ নারীনিরপত্তার প্রশ্নটি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত। মন্দাক্রান্তা আবহমানকালের নারী হয়েই নিজের মধ্যেই এই প্রশ্নের অবরুদ্ধ

রূপটি অনুধাবন করলেন, তাই আপন ভাগ্য জয় করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। লিখলেন:

‘হৃদয় অবাধ্য মেয়ে

তাকে কী শাস্তি দেবে, দিও’

শাস্তি দিলেও, কিংবা শাস্তির ভয় থাকলেও হৃদয়াবেগ থামাবার নয়, যৌবনের উদ্দাম উচ্ছল আহ্বানকে কিছুতেই তিনি ফেরাতে চান না। লাল টকটকে রক্তজবার সাধনা তাঁর। সেই তো পরমাশক্তি, যৌবনের অগ্রদূত। কবি সেই রক্তজবাকেই বড়ো করে তোলেন:

‘রক্তজবার পাপড়ি দেখব কবে

কবে ছুঁতে পাব গভীর কোমল চোখ

মাটি খুঁড়ে যাই, জল ঢেলে যাই আমি,

আমার বালক আমার যুবক হোক।’

বালকের যুবক হওয়ার সাধনা তো প্রতিটি নারীরই সাধনা, আর এই সাধনায় সিদ্ধি একজন্মে নাও আসতে পারে। কবি মনে করেন- ‘দুটো একটা সভ্যতায় দেখা হয়েছিল/যদিও কখনও কোনও নাম জানা হয়নি আমার’। প্রাণ তো গুহাচিত্র নয়, আস্ত জীবন্ত মানুষ, আর জীবন্ত মানুষই ভালোবাসার পাত্র। প্রাণেই থাকে আকাঙ্ক্ষার বীজ। বীজ অঙ্কুরিত হতে চায়। বৃষ্টিতে ভিজতে চায়। মেঘ ও বাতাসে তার জমি খুঁজে ফেরে।

অর্জুনগাছ—আর্যপুরুষ

কৃষ্ণচূড়াবীজ—সাঁওতালি মেয়ে

আর্যপুরুষের দম্ভ আছে, তেজ আছে। সাঁওতালি মেয়ের খোঁপায় তীব্র লাল ফুল। ফলে অর্জুন কৃষ্ণচূড়াকে আপন করে পেতে চাইল। রোজই ফুল ফুটতে লাগল, হৃদয় ঝরল—কিন্তু অর্জুন তার হৃদয়ের খোঁজ পেল না। অর্জুন বাকল ঝরাল। সাঁওতালি মেয়ে রক্ত। এভাবেই ভালোবাসার অপেক্ষা জন্মজন্মান্তরের হয়ে গেল। আসলে হৃদয় ক্ষরণের অভিব্যক্তিতেই প্রকৃতির সঙ্গেই মানবিক প্রবৃত্তিকেও কবি দেখতে চাইলেন বাসন্তিক রঙের আবরণে। নিজেকে ঘরপোড়া গোরুর মতোই ঘরপোড়া নারী হিসেবে উল্লেখ করলেন। কিন্তু ভালোবাসার তো শেষ নেই। আঘাত-যন্ত্রণা যতই থাক, হৃদয় আবার আশ্রয় পেতে চাই। তাই কবির আকুলতা: ‘আপনাকে কি ভালোবাসতে পারি?’ ভালোবাসা যে ঝাঁপ দেওয়া, জীবনে বাজি রাখা তা বলার অপেক্ষা

রাখে না।

মন্দাক্রান্তা বারবার শরীরের কাছেই ফিরে আসেন। নারীর তো শরীরচেতনা থাকবেই। শরীরের মন আছে, চোখ আছে, জিভ

আছে। সেই শরীর তো পুরুষই চায় চিহ্ন এঁকে দিতে। ‘কলঘরে’ কবি নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেন:

‘কলঘরের আয়নায় আমি শরীর দেখছি

সর্বাঙ্গে দাঁত আর নখ

যেখানে তারা এতদিন ছিল না কোথাও’

তখনই শরীরের মনখারাপ অনুভূত হয়। ‘টিভিযাপনের রাত’ থেকে ‘যুবক পতাকা’, নারীজীবনের প্রাপ্তির মোহকে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে। ‘বুকখোলা শার্ট, যুবকের কানে দুল’ অথবা ‘তারে মেলা তোমার পাজামা হুহু ওড়ে’ দুই-ই নারীর কাছে যুবক রোদে ভেজার বাসনাকে তীব্র করে যা ‘একান্তই জলবায়ুগত’। এই জলবায়ু যে বসন্তের, যৌবনের আমন্ত্রণে উদ্দীপ্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃক্ষ-গাছ-নদী-আকাশ-রোদবৃষ্টি থেকে চাঁদ-জ্যোৎস্না সবই প্রকৃতির আমন্ত্রণ হয়ে শরীর ও মনকে অভিষিক্ত করে তোলে এবং নারীজীবনের স্বপ্ন ও মোহকে উস্কে দেয় কবি তা বার বার স্বীকার করে নেন। তাই প্রকৃতির অনাবিল আনন্দে একান্ত পুরুষ গন্ধের তীব্র জারকে প্রেমিকা সত্তার মুক্তি চান। কবির এই পারসেপশন (Perception) সহজাত কাব্য উৎকর্ষের ক্ষেত্রেও নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এরকম দুঃসাহসী নারী সত্তার ঘোষণা বাংলা কবিতার পাঠক কখনও দেখেনি। এরকম অসম পরকীয়ায় কখনও আত্মব়তির মুক্তি খোঁজেনি। মন্দাক্রান্তা যখন শহিদমিনারে উঠে আকাশ ফাটিয়ে বলতে চাইলেন: ‘ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক’। কিংবা জিনস পরা ছেড়ে দিয়ে পায়ের কাছে নদী হতে চাইলেন যদি পুরুষটি তার ভালোবাসার পাত্র হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘সাঁতার জানো তো তুমি, ছেলে?’ যে নারীর হাতের ভেতর দশ বছর আগের একটি হাতের স্পর্শ লেগে থাকে, সেই হাত কী করে অন্য হাতে চলে যায় তা ভাবতে ভাবতেই জীবনবাদী কবি যে ‘মতলবী’ হয়ে ওঠেন, সেই প্রেমের ভাষা বোঝাতে চান সাঁতার জানার মধ্য দিয়েই।

এটাই সেই প্রশ্ন ‘Shall we have a swim in the river?’ কবির এটাই তো রোদের ভাষায় প্রেমকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস: ‘আমি তো ভালোবাসি—লুকিয়ে, মনে মনে,—আমি কি রোদ্দুর/ ছি।’ এখানেই তো ব্যক্ত হয় ‘I would love to… টেনিশন যাকে বলেন:

‘Tis better to have loved and lost

Than never to have loved at all.’

প্রেমের বিকল্প যে কিছুই নেই একথা আমরাও জানি, আর জানি বলেই অনুরাধাদির বড় ছেলে, শিক্ষিকার থেকে দশ বছরের ছোট, তাকে পড়াতে গিয়ে সেও স্বপ্নের পুরুষ হয়ে যায় বাণী মাসির। রাত আটটা নাগাদ লোডশেডিং হয়ে গেলে অন্ধকারটা জটিল হয়ে আসে। তখন বাণীমাসিও সতর্ক ‘কাল থেকে আসব না’। প্রেম যে শারীরবৃত্তীয় মননধর্মের প্রকাশে উজ্জীবিত কবি তা উল্লেখ করেন। শরীরে অনন্ত পিপাসা অথবা ‘অশরীর সাহারা’ নিয়ে বাথরুমে নিজেকে দেখেন। কখনও পুরুষও কবিতা হয়ে কবিকে প্রলুব্ধ করে। রাস্তা পেরিয়ে যায় জীবন। তবু সমস্ত ছোঁয়া ও চুম্বনগুলি নিভৃত জীবনের সম্পদ হয়ে ভালোবাসার চির আদিম প্রবৃত্তি আসঙ্গলিপ্সার পর্যায়গুলিকেই তুলে ধরে। ‘ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান’ জীবনানন্দ দাশের পথেই মাতৃচেতনায় নিজেকে পূর্ণতার দিগন্তে শেষপর্যন্ত বিস্তৃত করে নেন:

‘ছোঁও, আরও একটু ছোঁও, মুহূর্তে উজাড় হোক প্রাণ

প্রিয় পুরুষের কাছে চেয়ে নেব নিভৃত সন্তান

চুলে যার তোমারি মতোন, মহাকাশ…’

তখন আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্রষ্টা সত্য শিব সুন্দরের কথাই মনে পড়ে। বাইবেলে যে প্রেমের কথা বলা হয় তারও সমর্থন পাওয়া যায়। ‘নিভৃত সন্তান’ কথাটিতে শান্তির এবং ‘মহাকাশ’ কথাটিতে বৃহৎ আত্মার মানব সম্পর্কের অনুধ্যানটি ফুটে ওঠে। বাইবেলে তাই বলা হয়- ‘Love our Heavenly Father and your soul will find peace. Love thy neighbour as thyself.” মন্দাক্রান্তা যে একথারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন তা বলাই বাহুল্য। ‘বলো অন্যভাবে’ কাব্যেও কবি তাই দেখেছেন: ‘তোমার চোখের মধ্যে দীর্ঘ একটি পথ থেমে আছে’। এই পথ তো মানব হৃদয়ের চিরন্তন পথ। আকাশ ও পৃথিবী হয়ে যাওয়া জীবনের পথ। ভালোবাসার কাছে পৌঁছানোর পথ। যে ভালোবাসার ডাক পথে নামিয়েছে তার তো বহুনামও। এক নামে কে তাকে চেনে? পুরুষই নারীর ঈশ্বর, ঈশ্বরই পুরুষ, কখনও অর্ধনারীশ্বরও। যুগযুগান্তর আর জন্ম-জন্মান্তরে শিব-পাবর্তীর বহুরূপ বহুলীলায় এই নারী-পুরুষ জন্মের মাহাত্ম্য অনুভূত হয়। ‘অপয়া’ কবিতায় কবি লেখেন:

‘তবুও আকাঙ্ক্ষা হয়ে টানে স্রোত, সহসা ঝাঁপাই।

এক জন্ম ডুব দিয়ে মাথা তুলে দেখি—হা ঈশ্বর!

দ্রবীভূত হয়ে গেছে এ শরীর তোমার শরীরে।’

এখানেই তো ব্রহ্মবাদিনী কবি মানবপ্রবৃত্তির মধ্যেও ব্রহ্মে বিলীন

হবার সাধনাটির ব্যত্যয় ঘটাননি। এক আদিমগ্রহণের ভেতর নিজের অবস্থানটি নির্ণয় করেও সভ্যতার দ্রাঘিমায় সামিল হন গতিময় পর্যায়কে সঙ্গী করেই। ‘ছদ্মপুরাণ’ কাব্যেও লাঞ্ছিত, নিপীড়িত নারীর ব্যথাতুর মুখ তুলে ধরেন। প্রেমহীন সমাজের স্বার্থপর পাশবিক আচরণ কবি দেখেছেন। ঔপনিবেশিক সভ্যতার ভোগাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থের পরিচয় পেয়েছেন। তাই হাওয়া লেগে ফুলে উঠতে দেখেছেন ‘ডোরাকাটা হলুদ কন্ডোম’। মায়ের ঠিক করা বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন। ভ্রূণ হত্যা দেখছেন। ধর্ষণ ও খুন দেখেছেন। নিজের অরক্ষিত নগ্ন রূপের আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেছেন। কবিসভায় নিজেকে ‘পতঙ্গ’ মনে হয়েছে।কিন্তু এসবের পরেও ‘তুঁহু মম’ কবিতায় ‘অতল’ অংশে লিখেছেন:

‘সেখানেও থাকো যদি, তবে তোকে চাই বা না চাই

তুই-ই প্রেমিক মম, তুই পিতা, পুত্র, তুই ভাই…।’

সমস্ত সম্পর্কের ভেতরই এই অনুপম চাওয়াতেই নারীর পূর্ণতা নির্ভর করে। শরীর, আত্মা, মন জুড়ে পুরুষই বিরাজ করে, তখন কে বলে না পুরুষ ঈশ্বর নন? ‘বর্ষাফলকে গাঁথা হাড়’ কাব্যের নাম কবিতাতেই কবি স্বীকার করে নেন:

‘নবী বা পয়গম্বর,

ঈশ্বরের অনুচর,

কিংবা তাঁর প্রিয় ছেলে—’

মানব তো সেই পথেই ঈশ্বরের সন্তান। শিব যেমন পুত্র রূপে, স্বামী রূপে, ত্রাতা রূপে সৃষ্টি ধ্বংসের দেবতা রূপে সকলের কাছে গ্রাহ্য—পুরুষ তাঁরই রূপান্তর। সকলের মধ্যেই আছে ‘অসীমের বাণী’। ‘রক্তবীজ’ বহন করে চলে প্রতিটি জন্মান্তর। তাই কেউ অন্যথা হয় না। হৃদয় অবাধ্য নারী এক চিরন্তনতায় অনন্তের পথে পা বাড়ায়। একজন্মের সীমানা ডিঙিয়ে বহুজন্মে এবং এক রমণীর রূপ অতিক্রম করে বহুরূপে প্রবেশ করে।

সভ্যতার জরাগ্রস্ত জটিল নিয়তি

প্রতিটি কবিকেই যুদ্ধবাজ রক্তপিপাসু বিরংসায় রুখে দাঁড়াতে হয়। সভ্যতা যতই উন্নত হোক, তার ভয়ঙ্কর ধ্বংস রূপকে কখনওই কোনও কবি সমর্থন করতে পারেন না। নব্বই দশকের শেষদিক থেকেই শুরু হয়েছে নানা বিভেদের রাজনীতি। উপসাগরীয় যুদ্ধ, ইরাকের উপর প্রবল ধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছে আমেরিকা। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ওড়িশায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর হানাহানি। আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা, বিশেষ করে গ্রাহাম স্টেইন ও তাঁর দুই পুত্রকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা সমস্তই অমানবিক কাজ বলে সে-সময় সকলেই ধিক্কার জানায়। কবিও চুপ থাকতে পারেননি। ‘এ সবই রাতের চিহ্ন’ এবং ‘বর্ষাফলকে গাঁথা হাড়’ কাব্যে মানুষের হতাশা যন্ত্রণা আর মৃত্যুতে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।কখনও গর্জে উঠেছেন। কোথায় মানুষের নিরাপত্তা? কোথায় মানবপ্রেম? সভ্যতার কাছে এর উত্তর চেয়েছেন। ‘এসবই রাতের চিহ্ন’তে কবি এই দীর্ণ অমানবিক সভ্যতায় পৌঁছে গেলেন:

‘চিহ্ন লুকাব না বলে তোর বাড়ি এসেছি সকালে।

সমস্ত না-হওয়া ঘুম জল হয়ে ঝরে পড়েছিল কাল সারারাত ধরে। সেই জল শুকোবার আগে

ভোরের শিশিরে ভেজা এই ট্রেন,কান্নাভেজা ট্রেন

আমাকে পৌঁছিয়ে গেল তোর সদ্য ঘুমভাঙা চোখে’

এক উদ্বেগের ভেতর প্রেমহীন সভ্যতায় ফিরে এলেন কবি, যেখানে জীবনের কোনও মূল্য নেই। শিশির ভেল কান্না ভেজা ট্রেন, কখনও রক্তস্রোত, মৃত্যু হাহাকার। আগুন-বৃষ্টিতে সব মানবিক মূল্যবোধ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের বাঁধন। কবি অন্ধ হয়ে যেতে চাইলেন। বিবেককে জাগ্রত করে আর কতক্ষণ রাখবেন? ‘সুইসাইড পয়েন্ট’ পৌঁছে দেখলেন সভ্যতার রাত্রি নামছে: ‘দীর্ঘশ্বাসের মতো’। কোথায় সভ্যতা আমাদের? কোথায় মানবিক চৈতন্যের শুভ ব্যাপ্তি? G Meredith বলেছেন: ‘All our efforts to civilize his barbaric soul have failed. I expect that Woman will be the last thing civilized by Man.’ কিন্তু আমরা কী পেলাম? স্বার্থপর, বর্বর, মানবহন্তারক, প্রেমধ্বংসী এক নিয়তিকে, যা রক্তাক্ত ও ক্লেদাক্ত করে তুলল আমাদের হতাশাময় ভবিষ্যৎকে। যে বর্ষা ঋতু গ্রীষ্ম দাহ ও দহনের শান্তির বর্ষণ নিয়ে আসে, সেই বর্ষাও বদলে গেল। ‘বর্ষাফলকে গাঁথা হাড়’ কবিতায় কবি লিখলেন:

‘এ বছর বর্ষা এল অভিশপ্ত পায়ে

মুখ তার অন্ধকারে ঘেরা

জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি ত্রস্ত নিরুপায়ে

পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ত্রাণশিবিরের মতো ছেঁড়া’

প্রকৃতির রূপেও এই নিঃস্ব রিক্ত হাহাকারের ছবি। বর্ষাফলকে নারী ও পুরুষের হাড় গাঁথা। কোথায় শস্য ফলাবার ডাক? যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মাতৃগর্ভ চিরে তার ভ্রূণ পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে, সেই বল্লম তো আকাশের বিদ্যুতের চেয়েও তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী। এক রক্ত লাঞ্ছিত যুদ্ধবাজ সভ্যতার ধ্বংসরূপই উঠে এসেছে কবির কলমে। বর্ষার রোমান্স নেই, প্রেম নেই, এমন দিনে মনের কথা কাকেই যা বলা যায়? মৃত মুখের মিছিল দিগন্ত

জুড়ে, আলো ছদ্মবেশী দৈত্যের মতো— গেরুয়া রক্তমাখা পতাকা উড়েছে চারিদিকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিষ্ঠুর ছবি, ধর্মের জটিল অসুখে আক্রান্ত সভ্যতা। কবির কাছে ‘মৃত্যুময় সেই দীর্ঘ রাত থেকে পালাবার কোনও পথ নেই। কখনও আবার এই নিষ্ঠুরতাকে ‘প্রাগৈতিহাসিক ঝড়’ বলে মনে হয়েছে। অঝোর রক্তে মুণ্ডুহীন শব ভেসে গেছে। এই শবই আবার মায়ের ধর্ষণ দেখেছে। সংখ্যাগুরুর দ্বারা সংখ্যালঘুর এই নিধন যজ্ঞ দেখতে দেখতে কবিও স্থির থাকতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো তাঁরও মনে হয়েছে- ‘এ তোমার, এ আমার পাপ’। এভাবেই উপলব্ধির তীব্রতায় ধরা পড়েছে:

‘গোটা একটা সভ্যতার জরাগ্রস্ত জটিল নিয়তি’

অথচ মানব সভ্যতার সূচনা তো বহুবছর আগেই হয়েছে। সেই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায়। সেখানেই রোগা মেয়েটিকে ভালোসার চিহ্ন পাওয়া গেছে। স্নানাগারে ভেজা আঙুলের ছাপও জানা গেছে। সভ্যতার প্রত্নউত্থানে মানবীয় স্পর্শের ও মানবীয় সম্পর্কের সূত্রটি কবি খোঁজ করেছেন। আদি সভ্যতার প্রাক-জীবনযাপনকেও এই ফাঁকে দেখে নিয়েছেন। ধর্ম যে সভ্যতার বহু পরে এসেছে এবং বিভেদ ও হানাহানির চাবিটি তুলে দিয়েছে, সেই কাল্পনিক মোহও রূপকথাকে দূরে সরিয়ে প্রাণের প্রদীপটি জ্বালাতে চেয়েছেন।

ভালোবাসার মৃত্যু মানে ঈশ্বরের মৃত্যু। ঈশ্বরের মৃত্যু মানে যীশুর মৃত্যু, যীশুর মৃত্যু মানে মানবের মৃত্যু। মানবের প্রতিভূ তো যীশুই। সভ্যতা প্রতিনিয়ত তীক্ষ্ণ ক্রুশ দিয়ে যীশুদের হত্যা করেছে। ‘মূর্খের স্বর্গ জুড়ে গড়ে তুলেছে অবাধ নরক’। মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। ধ্বংসের কৌশল আয়ত্ত করছে। সেই ধ্বংসের ধারাবাহিক ইতিহাস কখনওই থেমে যায়নি। সভ্যতার প্রশ্ন: ‘এইবার অস্ত্রগুলো কী কাজে লাগবে?’

আবেগে আবার সভ্যতার রূপ পাল্টে যায়। যতই মৃত্যুর কারবারি হোক মানুষ, প্রেম কি মেরে ফেলা সম্ভব?

‘সমস্ত ধ্বংসের শেষে সভ্যতার চোখ তাকে বলে

এতবার মরি, দ্যাখো, তবু মৃত্যু বিশ্বাস করি না।’

সুতরাং জীবনই জয়ী হয়। এক সীমান্তে দাঙ্গা হলেও অন্যসীমন্তে বিবাহোৎসব। জীবনের পথ এক জন্মে ফুরোয় না। চেতনা ধ্বংস হয় না। মানুষের মৃত্যু, মানবকে মারতে পারে না। কবিরও বিশ্বাস একদিন এই পৃথিবী আবার মানুষবাসের উপযোগী হবে। আবার প্রতিটি পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমুখ হয়ে উঠবে।

শুধু কাব্য-কবিতায় নয়, পরবর্তী সময়ে মন্দাক্রান্তা বেশ কিছু ছোটগল্প এবং উপন্যাস ও প্রবন্ধও লিখেছেন। ‘প্রেম’ বিষয়ক একটি

প্রবন্ধে এবং ‘দলছুট’ নামক উপন্যাসে এই অবক্ষয় সমাজের মূল্যবোধহীন পরিচয়টিই তুলে ধরেছেন। উপন্যাস বা ছোটগল্পগুলিতে ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাতেই নারীর অন্তর্মুখীন না বলা কথাগুলিই উঠে এসেছে। ‘রোদ নিভে এল’ নামক কাব্যেও জীবনের ঐশ্বর্য এবং দীপ্তির স্বপ্নগুলি উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তবে নারীবাদী চেতনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। রগরগে যৌনাচারের পর্ণগ্রাফিও তিনি রচনা করেননি। প্রকৃত দ্রষ্টা ও দার্শনিকের মতোই চটুলতার আড়ালে হৃদয়ের মর্মবাণীটি প্রতিস্থাপন করেছেন। তাঁর কবিতা পাঠকালে পাঠক অবশ্যই তাঁর শিল্পশৈলীর নৈপুণ্যে আসক্ত হবেন। নিখুঁত মাত্রা গণনার সঙ্গে আলংকারিক ব্যঞ্জনায় প্রতিটি সৃষ্টিই যথার্থ টংকার হয়ে উঠেছে। কবি প্রেম ও বিশ্বাসকে হারিয়েও হারাননি। অন্তর ও বাহিরকে মিলিয়ে দিয়েছেন, অস্তিবাদী দার্শনিকের মতোই লিখেছেন:

‘এখনও বিশ্বাস করব, এতবার আঘাতের পরও

একদিন নিশ্চিত তুমি আমাকেই বলবে: রক্ষা করো।’

‘যোগাযোগ মন্ত্র’ যে শেষপর্যন্ত হৃদয়ে হৃদয়ে সেতু বেঁধে দেবে কবিও তা বিশ্বাস করেন। এই ‘আমাকে’ সত্তায় প্রকৃতি ও চৈতন্যরূপই ধরা পড়ে। চৈতন্যস্বরূপিনীর হ্লাদিনী শক্তিই আমাদের সাধনায় বারবার মহিমান্বিত হয়েছে। ‘হৃদয় অবাধ্য’ তো সেই লীলারই রূপান্তর। মন্দাক্রান্তা ভারতীয় বেদ-পুরাণ-দর্শনেরই তথাকথিত সাধনার পথকে মানবীয় হৃদয়ের পথেই গতিসঞ্চার করতে চেয়েছেন। জৈব জীবনের আবেগ আর শূন্যতাকে চিরন্তন ব্রহ্মজীবনের আবেগে পরিণত করেছেন। সেই কারণেই তাঁর বিরহ ও বিদ্রোহ, ঘোষণা ও অধিকার সর্বকালের প্রেমিক সত্তার জাগরণে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। ‘পাঠক’ কবিতায় এ কথার প্রতিধ্বনি জানিয়ে দিয়েছেন:

:আসলে, যত হাজার বছর ধরে আমি হাঁটছিলাম এই

দু’ধারে রেলিং দেওয়া লম্বা টানা

ছায়াছন্ন রাস্তায়, চুপচাপ, একা—

আমি কি ভাবিনি আমায়

অনুসরণ করছে কেউ,

কেউ না কেউ।’

এই অনুসরণ করার জন্যই হাজার হাজার মন্দাক্রান্তার জন্ম হচ্ছে সারা পৃথিবীতে।

তৈমুর খান

জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৭, বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন পানিসাইল গ্রামে ।শিক্ষা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা নিয়ে পিএইচডি । পেশা : উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক । প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :বৃত্তের ভেতরে জল, জ্যোৎস্নায় সারারাত খেলে হিরণ্য মাছেরা, নির্বাচিত কবিতা, উন্মাদ বিকেলের জংশন, স্তব্ধতার ভেতর এক নিরুত্তর হাসি, নির্ঘুমের হ্রস্ব ধ্বনি, কাহার অদৃশ্য হাতে, ইচ্ছারা সব সহমরণে যায়, আকাঙ্ক্ষার ঘরের জানালা ইত্যাদি ।পুরস্কার :কবিরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার, দৌড় সাহিত্য সম্মান এবং নতুন গতি সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি।